Fields marked with * are required

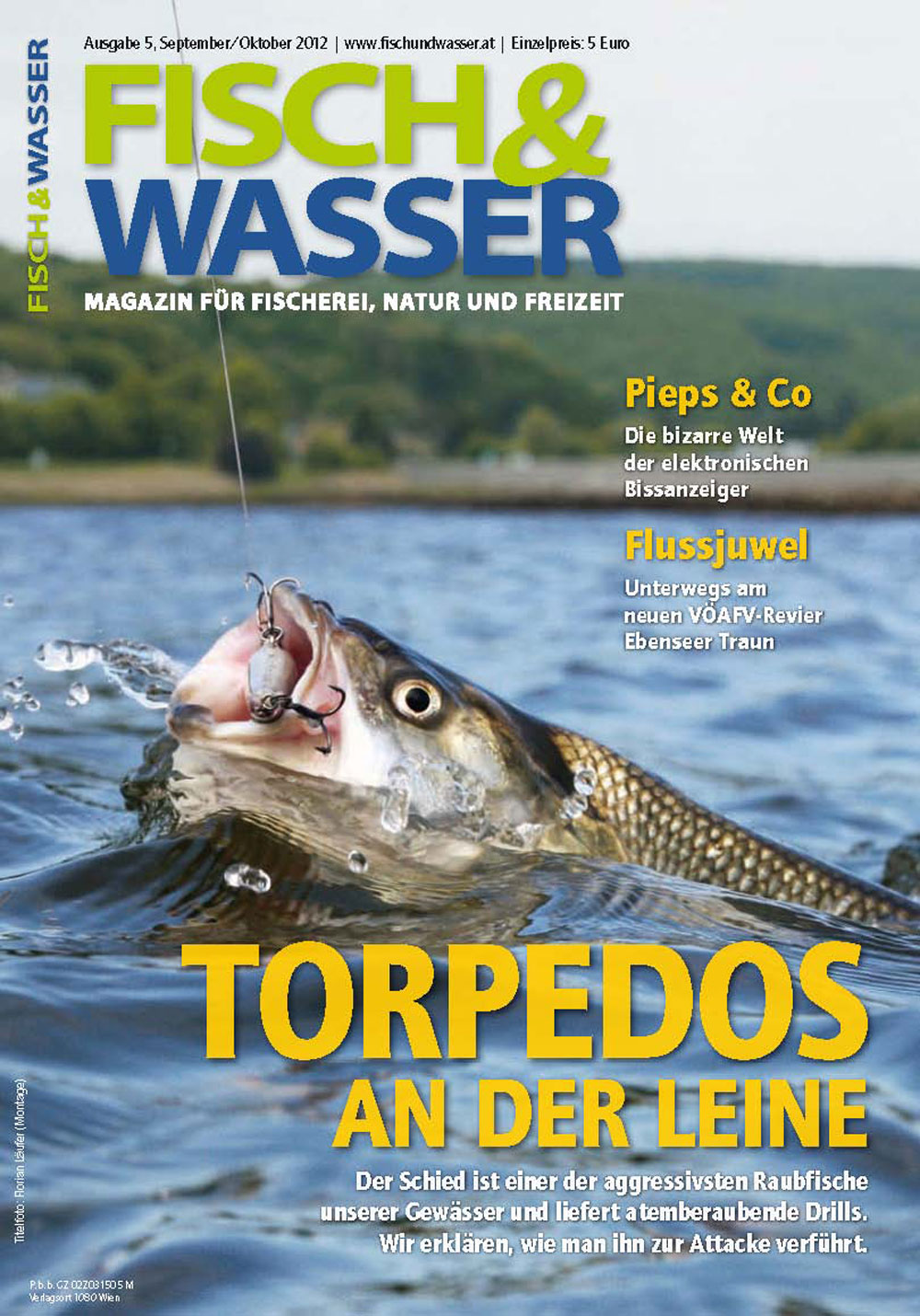

Der Schied, auch Rapfen genannt, galt lange Zeit als schwer fangbar. Doch sein aggressives Verhalten beim Rauben und im Drill haben ihn als Zielfisch wieder attraktiv gemacht. Mit modernen Oberflächenködern sind Angelerlebnisse möglich, die man sonst nur beim Tarpon-Fischen in den Tropen erlebt. Andreas Zachbauer über einen Räuber, der das Angler-Adrenalin in Wallung bringt.

Viele Angler nehmen Reisen über tausende Kilometer in Kauf, um einmal im Leben einen Tarpon, den König der Mangroven- Flats und malerischen Traumstrände, zu fangen. Dabei vergessen sie leider seinen kleinen Bruder aus dem Süßwasser – einen kämpferischen Zielfisch der Extraklasse. Der Schied oder Rapfen tummelt sich in unseren Flüssen und wartet nur darauf, sich mit brachialer Gewalt knapp unter der Wasseroberfläche auf seine Beute stürzen zu können. Nur von Experten weit draußen im Strom zu überlisten, galt der Schied, wie wir ihn in Österreich nennen, Jahrzehnte lang als kaum gezielt fangbar. Sein grätenreiches Fleisch minderte das Interesse der Angel- und Berufsfischerei zusätzlich, wodurch sich massive Bestände entwickeln konnten. Eine kleine Gruppe von Kunstköder-Freaks fand jedoch wieder Gefallen an der explosiven Angelei auf den Schied und bewies, dass mithilfe moderner Methoden und Köder alles möglich ist. In Magazinen und sozialen Netzwerken häufen sich die Fangmeldungen, und es wird von Fischen mit über einem Meter Länge gemunkelt. Um die Lebensweise des Schieds besser verstehen zu können, muss man sich zu allererst mit seiner Herkunft und Anatomie beschäftigen. Aus der Familie der Karpfenartigen (Cypriniden) stammend, ernährt sich der Schied (Aspius aspius) die ersten zwei bis drei Jahre wie ein Friedfisch vegetarisch. Irgendwann packt ihn jedoch der Blutdurst, und er macht sich trotz seiner fehlenden Fangzähne auf die Jagd nach Brutfischen, die in Relation zu seinen Körpermaßen auch immer größer werden dürfen. Junge Schiede finden sich meist in kleinen Schulen zusammen; je größer und räuberischer, desto weniger verträglich werden sie gegenüber ihren Artgenossen. Neben dem Aitel und dem Nerfling zählt der Schied zu den wenigen zahnlosen Räubern, abgesehen von seinen so genannten Schlundzähnen. Mit einer maximalen Länge von 120 Zentimetern, dem stromlinienförmigen Querschnitt und dem tief gespaltenen oberständigen Maul ist der Schied bestens für die Jagd an der Oberfläche in schnell fließenden Gewässern ausgestattet. Der Rücken ist olivgrün gefärbt, die Seiten silbrig und der Bauch weiß. Brust-, Bauch-, After- und der untere Teil der Schwanzflosse sind orange gefärbt.

Fisch der Ströme.

Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich heute über die Flüsse Mittel- und Osteuropas bis in das südliche Schweden und Finnland. Durch den Bau des Main- Donau-Kanals konnte er sich unbehelligt bis nach Westeuropa ausbreiten. Er gilt als Fisch der Ströme und großen Flüsse, kommt jedoch auch in großen Seen vor – einerseits durch deren Verbindung zu großen Flusssystemen, andererseits aber auch durch Besatz. Die Laichzeit des Schieds erstreckt sich von April bis Juni bei einer Wassertemperatur von fünf bis zehn Grad Celsius. Vor allem die Männchen sind in dieser Zeit aufgrund ihres Laichausschlages leicht zu erkennen. Da der Schied oft weite Strecken zurücklegt, um schnell überströmte, sandig-kiesige Stellen zu finden, ist er hauptsächlich durch nicht passierbare Querhindernisse bedroht. Wie bei vielen anderen Arten ist die Wiederherstellung und Erhaltung der Durchgängigkeit von Fließgewässern die beste Schutzmaßnahme. Meine ersten Kontakte zu diesem lautstarken Räuber hatte ich in jungen Jahren in einem Sommer an der Donau. Weit draußen inmitten des Stroms sah und hörte man bei strahlendem Wetter immer wieder kapitale Schiede im Strömungsschatten der Kraftwerkssporne rauben. Für mich waren diese Fische damals unerreichbar und bereiteten mir schlaflose Nächte. Im nächsten Frühjahr machte ich jedoch eine Entdeckung beim Posenangeln. Die vermeintlichen Weißfischrudel im nahe gelegenen Altarm entpuppten sich zum Teil als halbstarke Schiede und nahmen gelegentlich mein Madenbündel. Jedoch nicht im Ruhezustand, sondern nur beim Einholen – je schneller, desto besser. Schon bald konnte ich auch die ersten Fische auf kleine Spinner und Blinker überlisten, genauso wie auf kleine Lauben an der Wasserkugel. Es blieb jedoch bei Schieden um und unterhalb der 40-Zentimeter-Marke. Im Nachhinein betrachtet muss es sich wohl um Fische gehandelt haben, die gerade ihr Verhalten vom Fried- zum Raubfisch umstellten. Die größeren Artgenossen bekam ich immer nur von Weitem zu Gesicht.

Rapfen verstehen.

Meine Zeit als Student führte mich an den Wiener Donaukanal, ein stark fließendes und eintöniges Gewässer. Dort lernte ich essentielle Dinge über die Standplätze von Schieden und ihre Fähigkeit, selbst in stärkster Strömung mühelos an der Stelle stehen zu können. Von Brücken aus konnte ich Schiede beim Rauben beobachten. Natürlich rotteten sich die Fische in Bereichen mit Strömungsschatten, Rückströmungen und Unterwasserhindernissen zusammen, aber die kapitalen Exemplare schienen diese Ruhezonen nicht mehr zu benötigen. Sie raubten den ebenso strömungsliebenden Lauben hinterher, die in den schnell fließenden Bereichen eine leichte Beute darstellten, waren jedoch nicht so leicht auszumachen wie ihre kleineren Artgenossen an den Strömungskanten. Man musste sich Zeit nehmen und das Wasser genau beobachten. Oft standen die Schiede so knapp unter der Wasseroberfläche, dass sie sich durch ihre dunklen Rückenflossen verrieten. Meistens jedoch musste ich darauf warten, sie direkt beim Rauben zu erwischen, um neue Standplätze auszumachen. Durch die geringe Breite des Kanals gab es kaum unerreichbare Standplätze. Somit hatte ich die perfekte Spielwiese gefunden und konnte sehr viel mit Methoden und Ködern herumexperimentieren. Da Schiede mit besonders guten Augen und einem ebenso guten Geruchssinn ausgestattet sind, ist ihr Verhalten auch stark von den Lichtverhältnissen am jeweiligen Gewässer abhängig. Waren am Donaukanal zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Lichtkegeln der Großstadtbeleuchtung Schiede zu beobachten und fangen, so ist es in naturbelassenen Gebieten ohne künstliche Beleuchtung oft so, dass besonders um die Mittagszeit bei strahlendem Sonnenschein gute Fangerfolge möglich sind. Was die Angelei jedoch auf jeden Fall erschwert, ist starker Wind. Oberflächennahe Köderpräsentation profitiert von den Geräuschen, die der Köder macht, wenn er die Wasseroberfläche durchbricht. Und genau diese werden bei starkem Wind übertönt. Da meine kleinen Spinner und Blinker in den ruhigen Randbereichen zwar Fische bis gut 50 Zentimeter brachten, mein Gerät zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht auf weite Würfe mit leichten Ködern ausgelegt war, beschäftigte ich mich zunächst mit dem Thema Rapfenblei. Schon seit Jahrzehnten schien dies der einzig fängige Köder für große Strömungsschiede zu sein. Diese Angelei wurde in Osteuropa entwickelt und wird von einer einfachen Formel bestimmt: lange Rute plus schwerer Köder ist gleich weiter Wurf. Abgerundet wird das Ganze dann noch von einer großen Stationärrolle mit hoher Übersetzung, um die notwendige hohe Einholgeschwindigkeit zu erreichen.

Oliven für Schiede.

Doch wie genau sieht nun so ein Rapfenblei aus? Es handelt sich dabei um eine drei bis fünf Zentimeter lange Bleiolive in Gewichten von 10 bis 30 Gramm, die auf einer starren Achse fixiert wird. Am Ende der Achse sitzt ein stabiler Drilling, oben eine Öse, an der die Hauptschnur angebunden wird. Das Blei kann sehr weit und zielgenau geworfen werden und ist gleich nach dem Aufprall einzukurbeln, so schnell es geht. Es soll die Wasseroberfläche regelrecht durchpflügen und eine verlockende Blasenspur erzeugen. Der Fantasie in Bezug auf Formen und Farben sind hier keine Grenzen gesetzt. Ein Klassiker ist die rot-weiß gestreifte Olive, manche schwören jedoch auch auf Formen, die sich nach hinten verdicken, wie etwa Kegel- und Tropfenbleie oder auch verschieden große Bleikugeln. Darüber hinaus kann das Rapfenblei mit kleinen Rotoren, Spinnerblättern und Federn kombiniert werden, um noch mehr Radau zu machen. Langer Rede kurzer Sinn: es funktioniert. Aber nur so lange, bis die schlauen Räuber gelernt haben, dass die Sache einen Haken hat. Es scheint, als würden zurückgesetzte Fische ihre Artgenossen vor dem Bleigeschoß warnen. Das Wechseln von Form und Farbe mag noch den einen oder anderen verhaltenen Biss bringen, die hammerharten Attacken erlebt man jedoch nur an ganz frischen Standplätzen, und nur selten lassen sich die wirklich großen Fische überzeugen. Man kennt dieses Verhalten auch von Flussbarschen, und da hilft nur eines: neue, unbekannte Köder.

Bremsen im Herbst.

Ich stehe also wieder am Beginn. Mit meiner Standardspinnrute bekomme ich kleine und leichte Oberflächenköder nicht auf Distanz. Es muss also endgültig neues Gerät her und speziell für die Schiedangelei habe ich mich nach vielen Experimenten für eine Gamakatsu Sfida 82M mit 2,50 und 7-30 Gramm Wurfgewicht, kombiniert mit einer schnell übersetzten 2000er Stationärrolle und 0,10 Millimeter geflochtener Schnur, entschieden. Als Schlagschnur verwende ich zirka drei Meter 0,23 Millimeter starkes Fluorocarbon, das ich mit einem Jochenknoten an der Hauptschnur befestige. Neben der Tatsache, dass ein Fisch dieses Material unter Wasser sehr schlecht erkennen kann, hat die Schlagschnur noch den Vorteil, die harten Bisse und Schläge während des Drills abzufedern und somit die hohe Zahl an Aussteigern beim Schiedangeln zu reduzieren. Endlich steht mir also die gesamte Palette an Spinnködern zur Verfügung und sollte ich dennoch einmal nicht die gewünschte Wurfweite erreichen, so gibt es auch sehr gute Alternativen zum klassischen Rapfenblei. Meine große Leidenschaft, und gleichzeitig extrem effektiv auf Schied, ist das so genannte Topwater- Fishing, also die Verwendung von Spinnködern, die auf oder nur knapp unter der Wasseroberfläche geführt werden. War diese Angelei bis vor einigen Jahren noch wenigen Spezialisten vorbehalten, so gibt es mittlerweile von fast jedem Anbieter den einen oder andern Stickbait, Popper, Walker und wie sie alle heißen. Die beste Zeit für die Angelei an der Oberfläche ist eindeutig der Hochsommer. Wenn die Wassertemperatur 20 Grad erreicht, stehen die Schiede voll im Saft, jagen, was das Zeug hält, bleiben dabei aber immer wählerisch. Sobald die Tage wieder kürzer werden und die Blätter beginnen, sich zu färben, sind auch die Tage des Topwater-Fishing gezählt. Nun muss man schon eine Etage tiefer angeln und auch die Einholgeschwindigkeit etwas drosseln. Die Aktivität der Schiede ist sehr stark an die Wassertemperatur gebunden, anders als Hechte schalten sie ihren Kreislauf einen Gang herunter, wenn der Herbst kommt. Dann eignen sich besonders Wobbler, Spinner, Blinker und Gummifische, angeboten in der oberen Wasserschicht bis etwa 1,5 Meter Tiefe. Eines haben jedoch alle Köder gemeinsam: Sie machen die spannendste und explosivste Angelei möglich, die unser Hobby zu bieten hat. Nichts jagt einem das Adrenalin so ins Blut wie ein kapitaler Schied, der sich bereits beim Biss aus dem Wasser schraubt und wie kein anderer heimischer Raubfisch von der ersten Sekunde des Drills an alles gibt.

2012/09, Fisch & Wasser

Fields marked with * are required